謎のSTB用マザーボード「I5VMA」をハックする

難易度:中級はじめに

正月に友人A氏と秋葉原を徘徊していると、「アキバeコネクト」でちょっと面白そうなマザーボードを発見しました。

映像コンポジット出力や音声RCA出力がついていたり、TVチューナがついていたりと、どうやらSTB用のマザーボードなのですが、SDRAMソケットやVIA Appolo 133系のサウスブリッジであるVT82C686Bが載っていたりと、限りなくPCに近そうな構成です。

価格も500円と手ごろだったので、ダメ元で2枚ほど購入。

今回はこのマザーボード「I5VMA」をハックしてみたいと思います。

「I5VMA」の概観

それでは、早速このマザーボードを詳しく見ていきたいと思います。

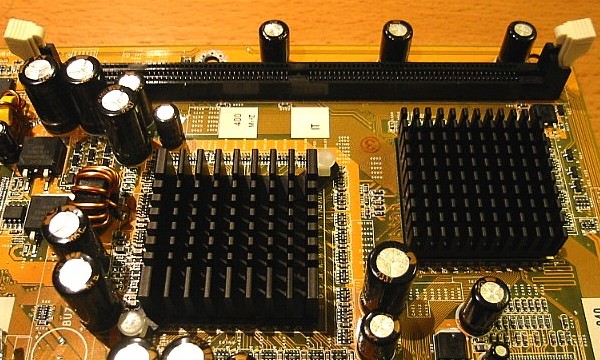

見てのとおりの特殊形状のマザーボードで、市販のケースなどに入れるのは不可能そうです。

ヒートシンクに覆われたチップが4つほどあります。

搭載チップの確認

汎用品のマザーとは違って、色々なチップがオンボードで搭載されていますので、それぞれを詳しくみていきたいと思います。

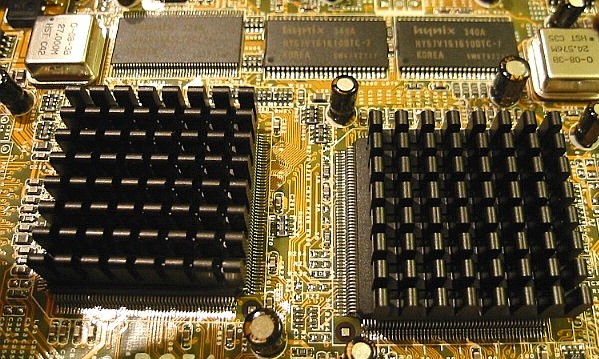

まず最初に、SDRAMソケットのそばのヒートシンクつきのチップ2つから。

これらは、CPUとノースブリッジです。

「400MHz」というシールが張られています、実際にヒートシンクを外すとこんな感じです。

VIA C3と同等の性能を持つCPU「Eden ESP4000」です。

クロックは400MHz(FSB100MHz×4倍駆動)、Samuel2コアなので性能はあまり期待しないほうがいいかもしれません。

Pentium III(Coppermineまで)およびVIA C3に対応する、Apollo Pro133Aチップセットのノースブリッジ「VT82C694X」です。

FSB133、PC133 SDRAMに対応、サウスブリッジとはPCI接続(133MB/s)、最大搭載可能メモリは2GBなので、もしかしたら512MBの両面SDRAMが使えるかもしれません。

あと、冒頭でも書いたとおり、VT82C694Xに対応するサウスブリッジ「VT82C686B」もマザーボード上に搭載されています。

こちらはATA100のIDEを2チャンネル、USB1.1を4ポート搭載するチップで、ヒートシンクがない剥き出しの状態です。

ヒートシンクで覆われたチップの残り2つは、PCIバスコネクタのそばにあります。

ヒートシンクを外して現れたのは、Sigma Designs REALMagic EM8400とTVIA CyberPro 5055の刻印のチップ。

前者はSigma Designs製のMPEG-1/2/DVD-Videoデコーダチップで、ビデオストリーミングのクライアント用に搭載されるチップらしいです。

後者はTvia製のストリーミングメディアプロセッサで、インタレース解除など、TV出力周りの処理をするらしいですが詳細は不明です。

あと、これらのチップのそばには、チップが使うワーク用メモリと思われる石が3つ載っています。

(SAMSUNG K4S643232F-TC60が1つ、HYNIX HY57V116160DTC-7が2つ、多分両方ともSDRAM)

そして蟹のマークでおなじみの「Realtek RTL8139C」も載っています。

廉価なNICで良く使われている、100BASE-TX対応のFast Ethernetチップです。

RTL8139Cの左上にある「TS6121K」はトランスフォーマだと思われます。

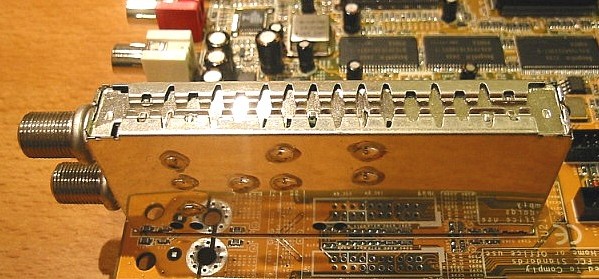

そして、なんと言っても一番目立つのがこれ。

PHILIPS製のチューナモジュール「FI1236L/F」です。

写真には写っていないですが、「PHILIPS SAA7113H」と「MICRONAS MSP 3455G」がこのチューナのそばに実装されています。

前者がアナログのビデオデコーダで、後者がアナログサウンドの制御チップです。

その他、SuperIOと思われる「Winbond WB83194BR」、BIOSが保存されていると思われるFlashROM「AMIC A29021T」、AC97 Codecの「SIGMATEL STAC9750T」等が搭載されています。

というわけで、ほぼPCです、このマザーボード。

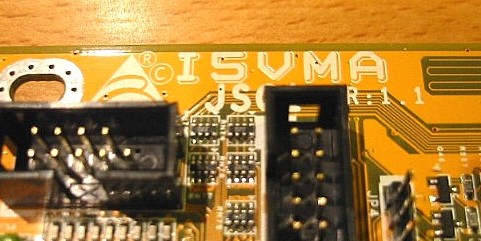

なお、このマザーボードの名前の「I5VMA」は、IDEコネクタのそばに印字されてます。

コネクタ類をまとめてチェック

次にコネクタ類を確認したいと思います。

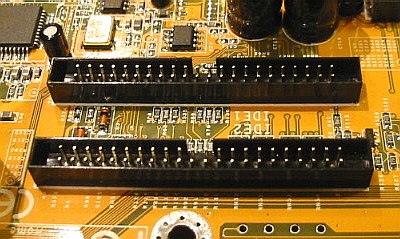

まずは、IDEコネクタです。

Primary、Secondaryとも存在していますが、両方とも一般的なIDE39ピンではなく、2.5インチHDDで利用されるIDE44ピンになっています。

これが実は曲者なのですが、そのあたりの話はまた今度。

続いてPCIバスコネクタとMini PCIコネクタです。

PCIバスコネクタは、市販のPCIカードを挿してもブラケットが干渉しない位置に配置されています。

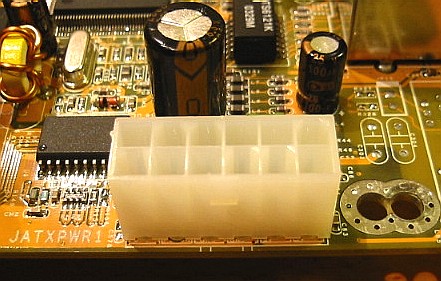

そして電源コネクタです。

一般的なATX電源のコネクタである20ピン/24ピンではなく、12ピンのものが取り付けられています。

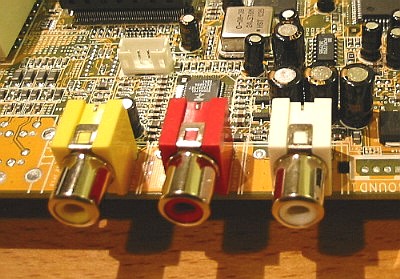

続いてリアパネル系です。

一般的なマザーボードでよく見かけるEther用のRJ-45コネクタとUSB×2コネクタのハイブリットコネクタがついています。

最後になりましたが、コンポジット映像端子、RCA音声出力もついています。

電源コネクタの自作

このマザーボードを利用するにあたっての一番のネックは、12ピンの電源コネクタだと思います。

これが、このマザーボードをゴミにするか、宝物にするかの境目です。

幸いに、同行した友人のA氏が電源つきの筐体を1,000円で購入し、各ピンにアサインされているケーブルの色と、電源ON時に実際に印加されている電圧をチェックしてくれました。

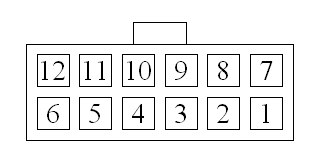

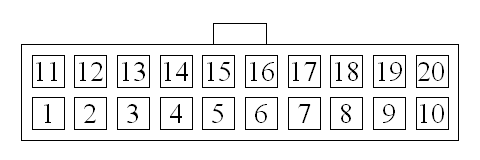

マザーボードの表面から見たコネクタのピン番号を便宜上このように振ると、以下のような感じでした。

| 番号 | ケーブルの色 | 電圧 | ATX |

| 1 | 橙 | 3.3V | +3.3VDC |

| 2 | 黒 | 0V | COM |

| 3 | 赤 | 5V | +5VDC |

| 4 | 灰 | 4V | PWR_OK |

| 5 | 紫 | 5V | +5VSB |

| 6 | 黄 | 12V | +12VDC |

| 7 | 黒 | 0V | COM |

| 8 | 緑 | 0V | PS_ON |

| 9 | 黒 | 0V | COM |

| 10 | 黒 | 0V | COM |

| 11 | 赤 | 5V | +5VDC |

| 12 | 赤 | 5V | +5VDC |

察しの良い方は気付かれたと思いますが、各ピンにかかっている電圧とケーブルの色は、ATX電源のそれと同じです。

ということで、このマザーボードで利用できるコネクタを自作してみたいと思います。

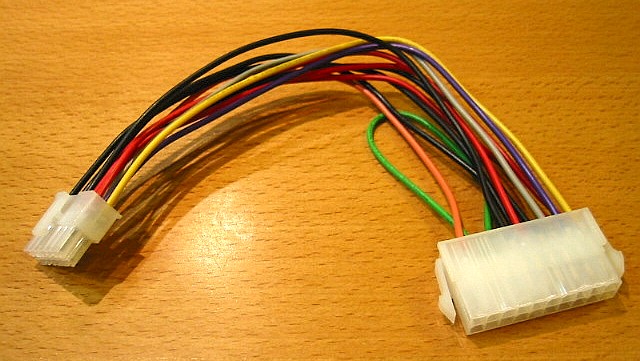

必要な部品は上記の通りです。

それぞれ、ATX20ピン電源延長ケーブル、20ピンコネクタキット、12ピンコネクタキット。

電源延長ケーブルは、CompuACEで、コネクタキットは千石電商でゲットしました。

コネクタキットの型番はそれぞれ「UJS1148-20P」「UJS1148-12P」で、中には端子も含まれています。

端子は、以下のような圧着工具/ワイヤストリッパーを利用してケーブルに取り付けます。

先ほどの部品ですが、ATX20ピン電源延長ケーブルは、コネクタの間のケーブルを切り取って利用します。

また、コネクタキットのほうは、12ピンオス、20ピンメスだけ利用します。

肝心なケーブルの接続ですが、ATX20ピンコネクタのメスをケーブルが生えている側から見た場合のピン番号を以下のように振ると、

こんな感じになります。

| 12ピンオス側ピン番号 | ケーブルの色 | 20ピンメス側ピン番号 |

| 1 | 橙 | 2 |

| 2 | 黒 | 7 |

| 3 | 赤 | 6 |

| 4 | 灰 | 8 |

| 5 | 紫 | 9 |

| 6 | 黄 | 10 |

| 7 | 黒 | 16 |

| 8 | 緑 | 接続しない |

| 9 | 黒 | 17 |

| 10 | 黒 | 5 |

| 11 | 赤 | 19 |

| 12 | 赤 | 20 |

12ピンオス側の8番ピンを接続しないのは、このピンがPS_ONだからです。

ATX電源では、PS_ONをCOM(GND)に接地することによって電源が入るのですが、マザーボード側に電源スイッチらしきものが見当たらない為、これを20ピンメス側で強制的に接地し、常に電源が入るように細工します。

具体的には、20ピンメス側の13ピンと14ピンをケーブルで結んでください。

完成した変換ケーブルはこんな感じです。

この変換ケーブルの20ピン側をATX電源に、12ピン側をマザーボードに接続し、コンポジット(黄色)をTV等の入力端子に接続し、電源を入れてみてください。

「INTERNET SET TOP BOX」と表示されたら起動成功です、ここまでの作業お疲れ様でした。

次回は、このマザーボードにOSを入れてみたいと思います。

・頂いたメッセージは管理者のチェックの後、公開されます。

・メッセージの公開を希望されない場合には、「このメッセージを非公開にする」にチェックを入れてください。

・管理者が不適切と判断したメッセージは公開しませんので、予めご了承ください。

| まだ評価がありません |

表示できるメッセージはありません。