マザーボード上の膨張した電解コンデンサを交換する

難易度:中級はじめに

1998年ごろから2003年ごろにかけて出荷されたマザーボードにおいて、電解コンデンサが膨張・破裂してマザーボードが故障してしまう不具合が頻発しました。

これらの不具合は、電解コンデンサの中の電解液に問題があったためで、この電解コンデンサの膨張・破裂が原因で、PCの利用中に突然なんの前触れもなく(ブルースクリーン等も表示されず)リセットがかかったりします。

問題が発覚した当時は、マザーボードメーカが無償で回収・修理をしていたのですが、現在ではほとんどが有償修理に切り替わっています。

金銭的、時間的にメーカに修理を出すのが惜しいが、このままマザーボードを捨ててしまうのは忍びない、そんな方々も多いのではないかと思います。

そんな方々のために、このページでは、膨張・破裂した電解コンデンサを自分で交換する方法について説明しています。

ただし、このページで紹介している方法でうまく交換できても、電解コンデンサで保護されていた回路がすでにおかしくなってしまった場合など、マザーボードが元通りに動作する保証はありません。

あくまで「At your own risk」で、ちょっとした工作を楽しめる方のみトライして頂ければと思います。

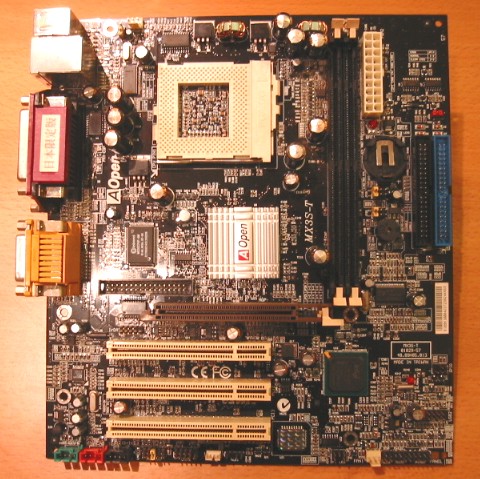

今回修理するマザーボード

今回修理するマザーボードはAOPEN製のMX3S-Tです。

Tualatin Pentium IIIに対応した(Pentium III-Sには未対応)i815E B-stepを搭載しつつ、ICH2に統合されたEtherコントローラとi82562ET PHYの組み合わせによるオンボードLANを搭載しています。

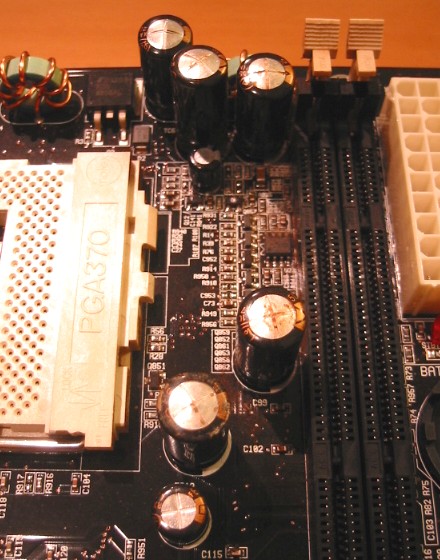

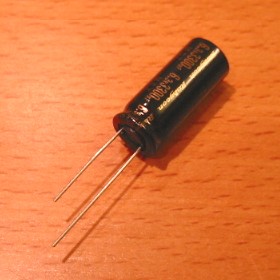

膨張した電解コンデンサの概観

それでは、実際に膨張した電解コンデンサを見てみましょう。

MX3S-Tでは主に6.3V 1000μFと6.3V 1500μFのコンデンサの2つが利用されており、私の持っているものでは6.3V 1500μFの方が膨張しています。

コンデンサの頭が茶色く変色しているのは、中の電解液が漏れ出して腐食している為です。

こうなってしまうと、最早コンデンサとしての役割を果たさなくなります、さっさと新しいコンデンサに交換してしまいましょう。

交換の際に使用する工具

電解コンデンサの交換に利用する工具は以下の通りです。

DIYショップで入手できるものばかりですので、お手元にお持ちでない場合には各自用意するようにしてください。

ハンダごて

40W〜50W程度の電気回路用のハンダごてを用意します。

一般的に、マザーボードのような細かい電子回路のハンダ付け用には15W〜30W程度のハンダごてが適しているのですが、マザーボード上の電解コンデンサのマイナス端子はほとんどがGND(グランド)に接地されているため、出力の小さいハンダごてでは思うようにハンダを溶かせない場合が多いです。

このため、40〜50W程度の高出力のものをお勧めします。

ハンダ吸い取り線

ハンダを吸い取るのに利用する、目の細かい金属の網です。

幅や長さによって何種類かありますが、どれを選んでも大体使えます。

尚、ハンダ除去作業については、ハンダ吸取器でやる方法もありますので、お好きなほうでどうぞ。(自分はハンダ吸取器はどうもうまく使いこなせないので…)

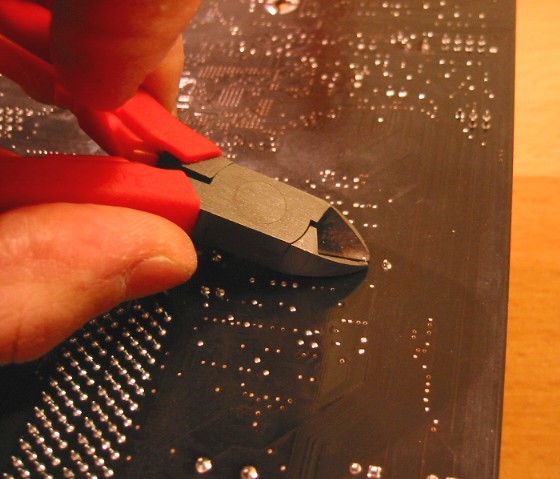

ニッパー

ハンダ付けした電解コンデンサの端子をカットするのに利用します。

なるべく頭の小さい、小型なものを選ぶとよいです。

ハンダ

電解コンデンサをハンダ付けするのに使います。

なるべく電子回路用のものを選ぶようにしてください。

新聞紙

ハンダ付け作業をする机の上等に敷くのに利用します。

マザーボードは尖った個所が結構多く、机の上で直に作業すると、机を傷つけてしまう場合がありますので、なるべく新聞紙を敷いて作業をするようにしてください。(家庭円満の秘訣です…)

ブレーキクリーナ

ハンダごてを当てた個所の周辺の汚れを除去するために利用します。(通常は、ブレーキクリーナではなくフラックスを使うんですが、ちょうど手元になかったので…)

電解コンデンサ交換後のマザーボードの見栄えを気にしない人は不要です。

交換用の電解コンデンサの入手

さて、交換用の電解コンデンサですが、こればかりは近所のDIYストアでは入手できませんので、秋葉原等の電気街で購入することになります。

購入にあたっては、以下の情報を控えておくようにしてください。

電解コンデンサ自体は端子の幅もあるので、あまりハンダ付けに失敗するようなことはないと思いますが、自信がない方は、1〜2個余分に買っておいたほうがいいかもしれません。

電圧

電解コンデンサに印加できる電圧です、本体に印刷されていますので見てみてください。

マザーボードにハンダ付けされている電解コンデンサでは6.3V〜25Vの範囲であることが多く、またほとんどは6.3Vか10Vのどちらかです。

静電容量

電解コンデンサに溜められる電気の容量です、こちらも本体に印刷されていますので見てみてください。

マザーボードにハンダ付けされている電解コンデンサでは470μF〜3300μFの範囲であることが多く、またほとんどは1000μF〜1500μFの範囲です。

端子間のピッチ

端子間のピッチ(幅)です。

マザーボードの裏の端子間の幅を定規等で計ってください。

マザーボードでは、6mmか8mmのものが使用されていることが多いです。

温度耐性

電解コンデンサが動作をする温度で、高いほど良いです。

PCでは、ほとんどの場合105℃品が使われていますので、105℃品を購入するようにしてください。

低ESR

ESRはコンデンサに含まれる抵抗成分のことで、小さいほど発熱が少なく長寿命のコンデンサということになります。

マザーボード、特にCPU周りの回路には、低ESRな電解コンデンサが利用されていますので、低ESR品を購入/利用するようにしてください。

交換の手順

工具と交換用のコンデンサを入手したら、いよいよ交換の作業に入ります。

付けされた古い電解コンデンサの端子のカット

まず、すでにマザーボードにハンダ付けされている膨張したコンデンサを取り外します。

ハンダを吸い取りやすくするために、古い電解コンデンサの端子(足)をカットします。

この作業をすることにより、ハンダ吸い取り線を基板面に密着させやすくなり、結果としてスルーホール内にハンダが残りにくくなります。

尚、カットした端子片が飛んで目等に入る危険がありますので、必ず指を添えてカットするようにしてください。

電解コンデンサとハンダの除去

次に、古い電解コンデンサの端子の上に吸い取り線を置き、ハンダごてを当て熱して、ハンダを吸い取ります。

また、同時にマザーボードの表面から、電解コンデンサの頭に少しずつ力を入れて、電解コンデンサをはずしていきます。

マザーボードをクランプ等で固定し、利き手でハンダごてを、反対の手で吸い取り線を持ちつつコンデンサの頭に力を入れるやり方がベストですが、難しい場合には、とりあえずハンダ吸い取り線を使わないでコンデンサだけ除去し、その後にハンダ吸い取り線でスルーホール内に残ったハンダを除去するやり方でもOKです。

5秒ぐらいハンダごてを当て、白い煙があがったらハンダごてと吸い取り線をはずしてください。

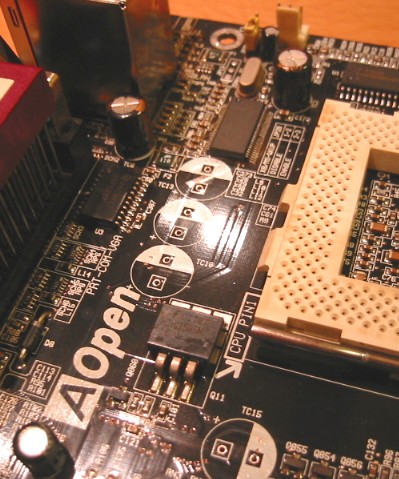

うまくいくと、スルーホール内にハンダが残ることなく、電解コンデンサを取り去ることができます。

コンデンサとハンダをうまく取り除くと、こんな感じになります。

スルーホール内のハンダの除去

スルーホール内にハンダが残ってしまい、ハンダ吸い取り線を使っても除去できない場合には、新しく交換する電解コンデンサの足をカットし、カットしたジャンパにハンダごてを当てながら、それをハンダで埋まったスルーホールに刺し、再びハンダごてで熱しながら素早く引き抜くと、ホール内のハンダを取り去ることができます。

この際、ハンダが飛び散ることがありますので、目などに入らないよう、十分に注意してください。

新しい電解コンデンサのハンダ付け

いよいよ新しい電解コンデンサをハンダ付けします。

以下のように、電解コンデンサの端子には極性(+/−)がありますので、逆にハンダ付けしないようにしてください。

端子の足が長いほうが+極です。また、−極の方には、電解コンデンサ本体に縦方向に帯状の印刷がされています。

まず、電解コンデンサをマザーボード上の極性の印刷に従い、スルーホールに通します。

スルーホールに+−の両方の端子を通したら、端子をカットせず、そのままハンダ付けします。

マザーボードの表面を裏返し、電解コンデンサの頭を手などで押さえながら作業するとうまくいきます。

ハンダはあまり付けすぎず、ハンダ付け後の形が富士山のように末広がりになるようになるようにしてください。

ハンダのつけ過ぎ(芋ハンダ)や少なすぎは動作不良の原因になりますのでご注意ください。

電解コンデンサの端子のカット

ハンダ付けが終わったら、電解コンデンサの端子を適当な長さにカットします。

端子を長いままにしておくと、ケースの金属面に当たって+と−の端子がショートしてしまいますので、必ずカットするようにしてください。

ハンダ付け面の汚れの除去

最後に、ブレーキクリーナを利用してハンダ除去/ハンダ付け時に汚れた個所をきれいにします。

捨ててもいい柔らかい布切れやティッシュペーパーにブレーキクリーナを噴射し、それでマザーボード裏面の汚れている個所をふき取ってください。

ティッシュペーパを基板裏面に押さえつけながら、電解コンデンサの端子を中心に回転させるようにふき取ると、きれいにとれます。

尚、ブレーキクリーナは有機溶剤ですので、必ず火気のない風通しのよい場所でやってください。(室内でやると体に悪いです…)

また、皮膚に付着してしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。

変更履歴

2010/07/11

・誤記「基盤」を「基板」に訂正。ご指摘頂いた方、ありがとうございました。

・頂いたメッセージは管理者のチェックの後、公開されます。

・メッセージの公開を希望されない場合には、「このメッセージを非公開にする」にチェックを入れてください。

・管理者が不適切と判断したメッセージは公開しませんので、予めご了承ください。

| まだ評価がありません |

表示できるメッセージはありません。